東京外環道の事業評価はいつ公表されるのか⁉

8月18日(月)~9月12日(金)、東京外環道沿線の10か所で「外環事業シールドトンネル工事の状況等をお知らせする」オープンハウスが開催されています。

区内の会場は、3か所(18日:石神井庁舎、20日:上石神井南地域集会所、31日:大泉インフォメーションセンター)でした。

オープンハウスの資料はこちら

「意見交換の場」で事業者の説明がミスリードであることが明らかに⁉

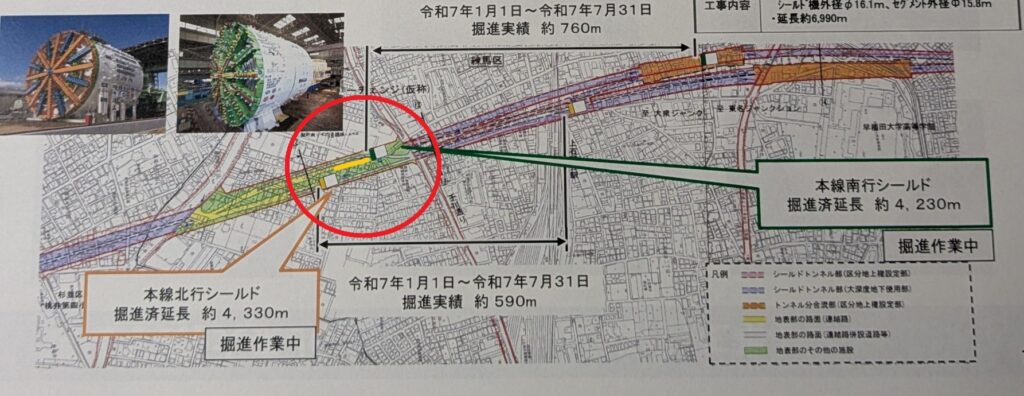

大泉ジャンクション部から掘進している2機のシールドマシンは現在、関町南1丁目の青梅街道インターチェンジ予定地まで進んできました。9月1日現在の大泉ジャンクションからの掘進距離は下記の通りです

南行のグリルド 4310メートル

北行のカラッキー 4378メートル

2機の間隔は約70メートル。(下の写真の赤丸の中の黄色い線の部分 資料の17ページにやないがマーキング)

地中の地盤状況やシールドマシンのカッタービットの形状の関係で、カラッキー(北行)の進捗速度が低減したため、2機の距離が縮まってきた経緯があります。(資料35ページ)

・今後、グリルドがカラッキーを追い越すことも考えられるのか

・同時に2機のシールドマシンを動かす可能性はあるのか(同時に動かすことは、それぞれの掘進作業やトンネル構造に与える影響、何よりも、地盤や地表面への影響(当然、住民の暮らしへの影響)が心配される)

質問しました。

説明担当の職員は「追い越す可能性はあるが、同時に動かすことはない」と明確に回答。

ところが、意見交換の場で同じ質問をしたところ、「現在検討中」だと言うのです。

パネル展示会場の説明と「意見交換の場」での質疑における事業者の回答に違いがあることは問題ではないかと指摘しました。

これは、パネル展示と意見交換の場の両方で質問したことでわかったこと。複数の参加者が同時に質疑する場が大切であると痛感しました。

赤丸と黄色の線はやないが加筆

事業評価の結果はいまだ公表されず

前回のオープンハウスは1月に開催され、その際に5年に1度行われる事業評価について確認しました。

東京外環道は、2020年の調布市の住宅地での陥没事故以降、複数のトラブルが発生し、その都度追加の対策を講じてきましたが、それらの費用は一切公表されていません。国交省の担当者は、必ず今年中に事業の再評価の結果が公表されると答えましたが、いつになるかは不明と。

陥没事故が発生し、道路を完成させるためには当該地の「地盤補修が必要」と22年12月に準備工事が始まりました。当初は2年程度で補修工事が完了すると見込んでいたものの、現時点で約4割に留まっていて完了がいつ頃になるのか明確な答えはありません。

事業に係る経費も明らかにされないのに今後の計画を説明する姿勢は、「いったん始めた公共工事は、どんなにお金をかけても何としてもやり遂げるのだ」という考えの表れだといえるのではないでしょうか。

人口減少社会が進展する中で、税金の使い方として適切なのか本当に疑問です(税金ではなく、NEXCO東日本、中日本が負担するのだというのではないかと懸念しています)。

そもそも、「地表面には影響を与えない」として、地下40メートルに直径16メートルの巨大なトンネルを2本を建設する工事に着手した東京外環道でした。しかし現実は、健康被害や家屋の損傷など多くの沿線住民に多大な影響が出ています。大きく人生を狂わされた方も少なくありません。

現在、東京都において今年度中に新たな「東京における都市計画道路の整備方針(仮称)」策定に向けて検討がすすめられています。

これからの人口減少社会、気候危機に直面する環境で「何が最適なのか」を最優先に見直すことが必要だと考えます。