増え続ける「香害」 フレグランスフリーの社会へ

「香害(こうがい)」とは、洗濯柔軟剤や芳香剤、除菌・消臭剤など、強い香りを伴う日用品に使われている化学物質による健康被害のことです。体臭は含まれません。

生活者ネットワークは議会質問で取り上げるなど、継続して香害問題に取り組み、練馬区独自の啓発リーフレットの作成、区立施設での掲示や配架、区立学校でのリーフレットの活用など、実現してきました。

しかし、香害に関する相談は後を絶たず、むしろ増え続けています。

子どもの香害はシックスクール問題

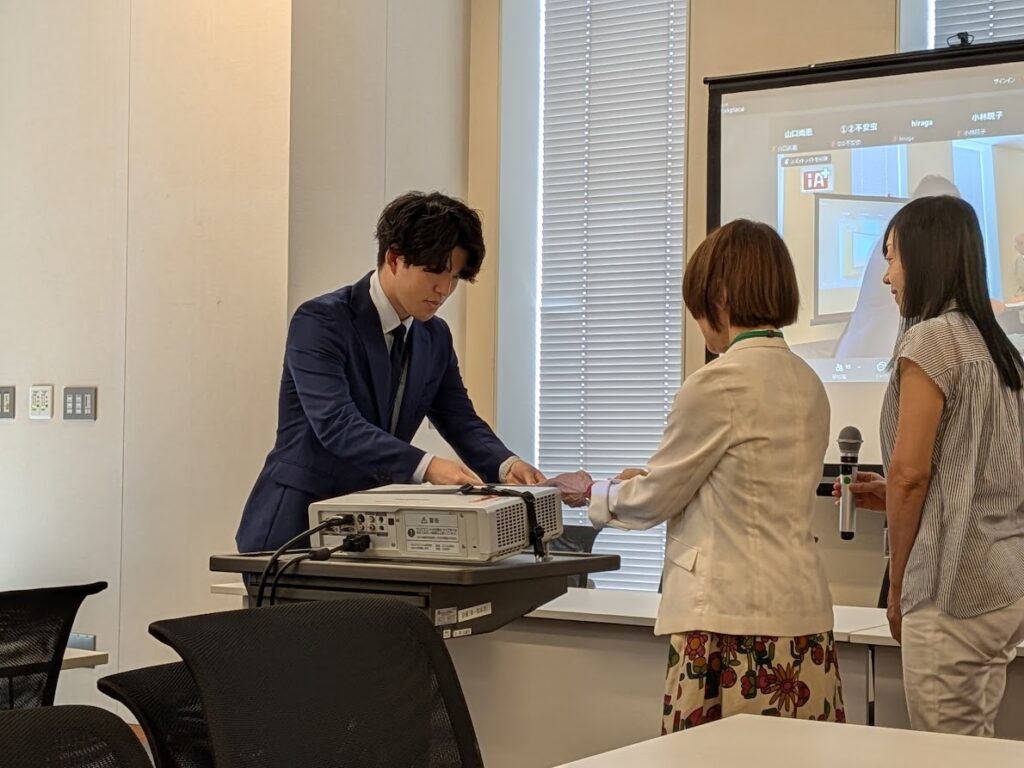

8月20日(水)、私も所属する「香害をなくす議員の会」と「香害をなくす連絡会」が共催で、子どもの香害被害の調査に関する記者会見と国会議員も出席する院内集会を開催しました。

環境過敏症を研究している「日本臨床環境医学会」と「室内環境学会」が全国約1万人の児童生徒を対象に「子どもの『香害』および環境過敏症に関する実態調査」を実施。その結果によると、小中学生の約10%が「香害による体調不良あり」と回答していること、年代が上がるにつれて増える傾向にあることが明らかになりました。また、体調不良の症状として、鼻詰まりや目の痛み・かゆみよりも、腹痛、吐き気、頭痛、関節痛、筋肉痛、脱力などが多いこともわかりました。さらに、約2%は香害のために不登校傾向にあるとのことです。

症状が出るほとんどが教室であることから、香害で学習環境が損なわれていると考えられます。

文部科学省は、児童生徒の心身の健康を守り、「学ぶ権利」を保障する責任があります。子どもの香害は、新たな「シックスクール問題」として対策すべきです。

文部科学大臣あてに要望書を提出

要望事項

1.化学物質過敏症(香害を含む)に関する全国的な実態調査の実施

教育現場における影響の把握と科学的データに基づく施策の基盤整備

2.学校内での香り製品使用に関するガイドラインの策定

香料・抗菌消臭成分入りの洗剤・柔軟剤、香料製品の使用を控える指導の明文化と徹底

3.教職員・保護者・児童生徒への教育・啓発活動の強化

香害の健康影響に関する理解を促進し、配慮の文化を醸成

4.香害による健康被害を受けた児童生徒への配慮策の推進

換気の徹底と、座席配置やマスク着用支援などの柔軟な対応

5.給食白衣の家庭洗濯に関する指導の徹底

香料・抗菌消臭成分入りの洗剤・柔軟剤の使用回避の周知と衛生管理への配慮

6.保健調査票への項目追加

香害を含む化学物質過敏症に関する記述を加え、現場対応の参考とする

7.「学校環境衛生基準」への香害対応項目の追加。まずは、「健康的な学習環境を維持管理するためにー学校における化学物質による健康障害に関する参考資料ー」の改定

カーテン等の備品・衛生用品・生活用品等に関する対応指針を盛り込み、「香害」への言及を明文化。あわせて、自治体シックスクールマニュアル等への加筆も指導。

8.教育環境の空気質の把握と改善支援

子どもが在室する状態での教室内空気質測定と浮遊粉じん検査の段階的な制度化。測定値や過去との比較に基づく検証と、必要な対策の実施および教育現場への支援を進める。

ある日突然発症し、だれでも健康被害を被る可能性がある「化学物質過敏症」や「香害」。

空気は見えないからこそ、予防原則に基づく対策が必要です。スモークフリー(禁煙)が当たり前になったように、フレグランスフリー(無香料)が当たり前の社会の実現をめざして力をつくします。

文部科学省の職員に要望書を渡す、「香害をなくす議員の会」代表の寺本さなえ宝塚市議

会場参加した、東京・生活者ネットワークの仲間たちと