ペロブスカイト太陽電池を学ぶ

軽量で柔軟性に富み「曲がる太陽電池」と注目され、今後の活用が期待されるペロブスカイト太陽電池。

4月17日(木)公益社団法人 東京自治研究センター主催の月例フォーラムに参加しました。

「再生可能エネルギーは社会をどう変えるか」をテーマの2回シリーズの1回目。

「社会を変えるペロブスカイト太陽電池」。講師は、ペロブスカイト太陽電池の発見者である桐蔭横浜大学医用工学部 特任教授の宮坂力さんです。

日本のエネルギー自給率は15%以下。

主な原料であるヨウ素は日本が世界シェアの3割を占めていることから、日本における再生可能エネルギーの可能性を大きく切り拓く、ワクワクするようなお話でした。

ペロブスカイト太陽電池の開発に至るまでには、人と人をつなぐ偶然もあったとのこと。

世界をまたにかけた人材交流がダイナミックに展開したようです。

その一方で、世界規模でシンポジウムが開催されているが、日本人(特に若い研究者)の参加が少ないとのこと。その原因のひとつが滞在や食事など渡航にお金がかかるからと。

政府は、新しいエネルギー基本計画においてもペロブスカイト太陽電池への集中的な支援を打ち出しているそうですが、研究者の育成や研究そのものをもっと支援してほしいと思いました。

現在開催されている大阪万博会場にLED照明の駆動として、250メートル設置されているそうです。

建物の壁面にも設置できたり、室内に設置しても発電効率が見込めるなど、実用化が期待されます。

しかし、実用化には多額の経費がかかることから、企業として取り組むハードルになっているとのことです。

実用化まで何年くらいかかるか質問したところ、「4~5年には何とかなるのではないか(何とかしたい)」と。

そのほかの質疑では

公共施設に設置するなど、「自治体が購入を約束する」ことが事業化の促進につながるのではないか。

ZEB(Net Net Zero Energy Building ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)を謳う、私企業の超高層ビルの乱立を招きかねないか

などの発言がありました。

国内で主要原料を調達できるペロブスカイト太陽電池発電と徹底した省エネで脱炭素社会の実現をすすめたいですね。

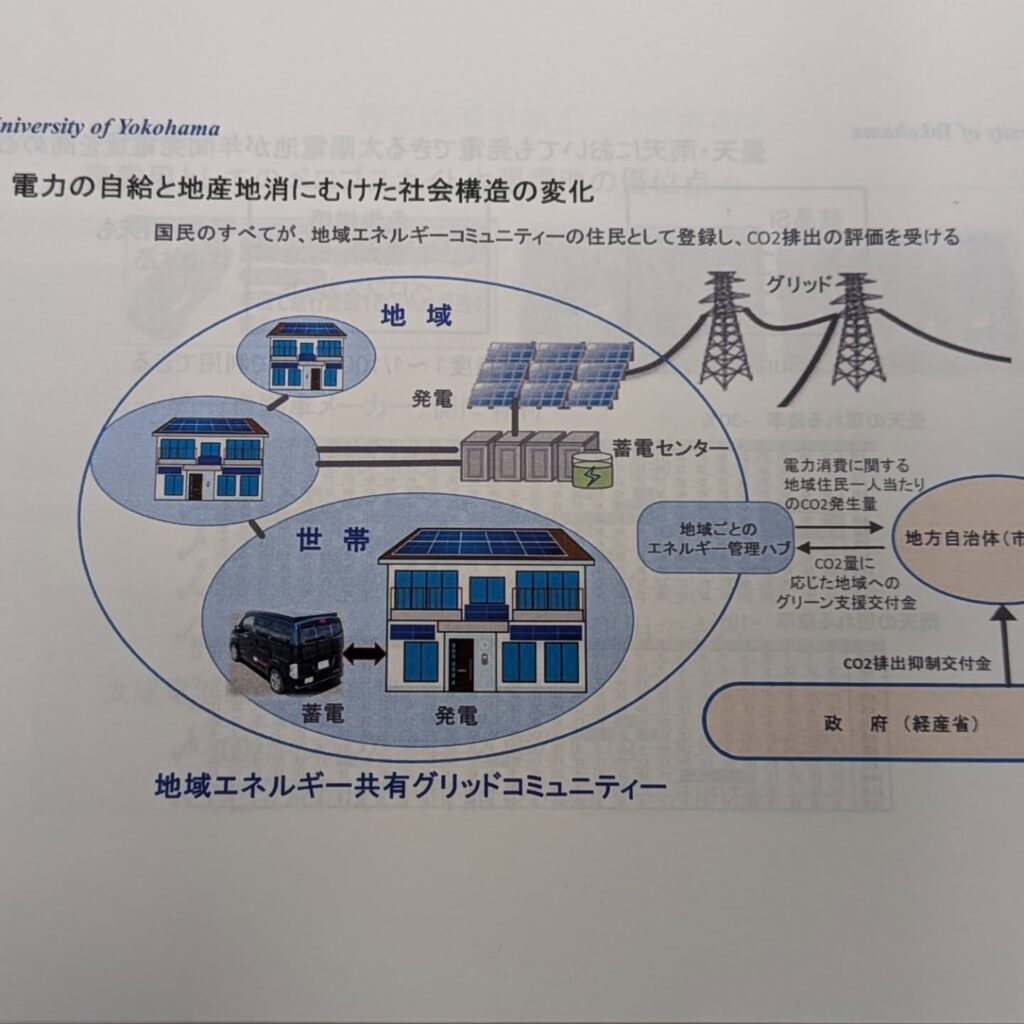

資料の中にも「電力の地産地消」が

宮坂教授(中)、増茂しのぶ目黒区議(右)